News Release

報道関係各位

2025年8月21日

株式会社エス・ピー・ネットワーク

【カスタマーハラスメント実態調査(2025年)】

約7割が消費者から、約5割が取引先からのカスハラ経験あり

カスハラ対応を含む研修やマニュアル策定は半数以上が未対応

~カスハラ対策も法制化される中、企業としての取り組みは不十分~

企業の危機管理を総合的に支援する株式会社エス・ピー・ネットワーク(本社:東京都 代表取締役社長:熊谷信孝)は、2019年、2021年、2023年に引き続き、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」についての実態調査をインターネット上で行いました。

従業員を守るためのカスハラ対策や、従業員がカスハラの加害者にならないようにするための対策などを企業に求める条文が盛り込まれた労働施策総合推進法が2026年中に施行される見通しであり、カスハラ対策の重要度は増しています。しかし、今回の調査ではカスハラ対応を含む研修やマニュアル策定は半数以上が未対応であるなど企業としてのカスハラ対策の取り組みが依然として進んでいないことが明らかになりました。カスハラに対し、企業として適切な措置を講じて従業員を守ることは今や必須の取り組みと考えられます。

主な調査結果・ポイント

→ 資料としてダウンロードしておきたい方はこちら

調査概要

- 調査期間:2025年7月7日~8日

- 調査対象:全国の20代から60代の男女

- 調査対象職種:営業・販売、一般事務、専門職、総務・人事、カスタマーサポート、顧客管理・品質管理、技術・設計、情報処理システム、生産・製造等

- 対象条件:企業でクレーム対応を行った経験のある会社員1,030人

- 調査方法:インターネット/調査協力会社:株式会社マクロミル

【本調査における言葉の定義】※アンケート実施時に利用した定義

クレームとは、正当な要求のことを指し、当社の不注意や落ち度によって生じた損害や不利益について、顧客が原状回復や、補償、不利益の解消を求めることです。不当要求とは、当社側に落ち度がないにもかかわらず金品等を要求する、または落ち度があっても暴行や脅迫など非常識な言動で要求を迫る行為のことです(因縁、言いがかりともいいます)。カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場環境が害されるほどのレベルの不当要求のことです。高圧的かつ長期間にわたって要求が繰り返されたり、暴行によって受傷したり、心身を病むほどの不当要求を指します。これら3つを「クレーム等」と総称してお聞きします。

調査結果

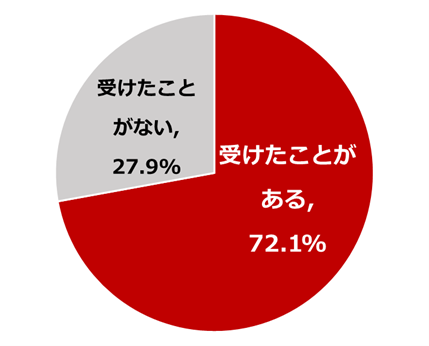

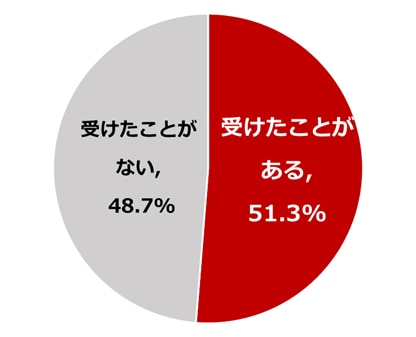

1.約7割が消費者から、約半数が取引先などからのカスハラを受けた経験あり

個人顧客からカスハラを受けたことがあるとの回答は約7割(72.1%)にのぼったほか、半数以上(51.3%)が法人顧客からカスハラを受けたとも回答した。

Q. あなたが個人顧客(消費者)から受けたことがある不当要求やカスハラを教えてください。(いくつでも)。(n=1030)

Q. あなたが法人顧客(取引先など)から受けたことがある不当要求やカスハラを教えてください。(いくつでも)。(n=1030)

※上記グラフ中「受けたことがある」は、「受けたことが無い」以外の回答数の割合

前回調査と比較すると、消費者から・取引先からのいずれにおいても、不当要求やカスハラを受けたことがあるとの回答が微増していた。

|

不当要求やカスハラを |

2023年 | 2025年 | 増減 |

|---|---|---|---|

| 個人顧客(消費者)から受けたことがある | 68.3% | 72.1% | +3.9% |

| 法人顧客(取引先など)から受けたことがある | 49.2% | 51.3% | +2.0% |

※表内の数字は小数点第二位を四捨五入

消費者からの不当要求やカスハラの内容については、前回調査同様「威圧的な言動」(33.8%)、「執拗な言動」(32.6%)「サービスの強要」(24.7%)が20%を超えた。

取引先などからの不当要求やカスハラの内容については、「威圧的な言動」(16.7%)、「サービスの強要」(15.0%)「値引きの強要」(16.5%)が上位であった。

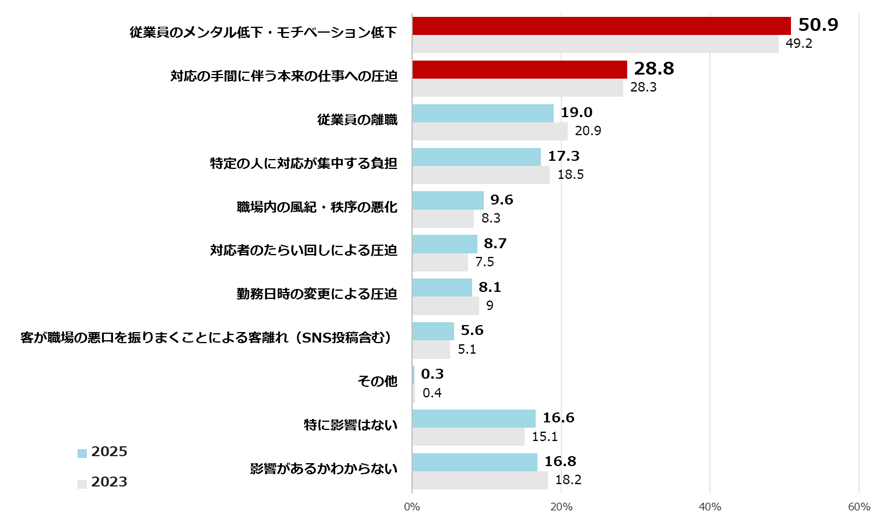

2.約半数がカスハラによる「従業員のメンタルやモチベーションの低下」を感じている

不当要求やカスハラが与える影響については、前回調査と同様「従業員のメンタル低下・モチベーション低下」が最も多く(50.9%)、次いで「対応の手間に伴う本来の仕事への圧迫」であった(28.8%)。

Q. 不当要求やカスハラが、あなたの会社の店舗や事業所に与えている影響について教えてください。(いくつでも)(n=1030)

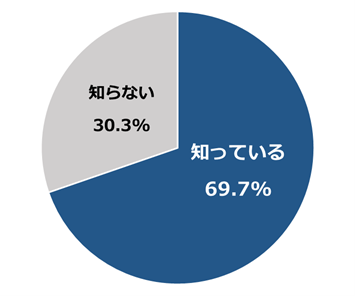

3.法律や条例によるカスハラ対策義務化の認知度は約7割

2026年施行予定の労働施策総合推進法のほか、2025年の東京都のカスハラ防止条例施行をはじめ、各都道府県でもカスハラ対策の義務化が進む。今回の調査において、法律や条例によるカスハラ対策義務化の認知度を調査したところ、約7割(69.7%)が知っているとの回答であったが、約3割(30.3%)が知らないとの回答であった。

Q. あなたは、法律や条例で企業によるカスハラ対策が義務化されたこと(あるいは義務化されること)を知っていますか。(n=1030)

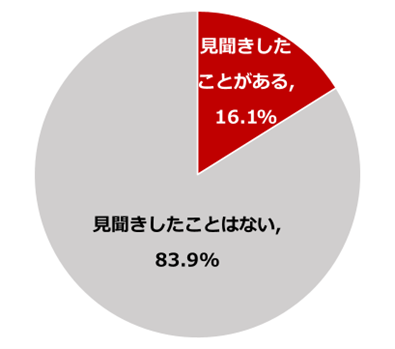

4.16.1%が同僚や上司のカスハラ加害を見聞きしたことがある

2026年施行予定の労働施策総合推進法において、事業者は、社員がカスハラの加害者にならないよう、労働者の言動に必要な注意をはらい、研修等の必要な配慮をするよう努めなければならないとされている。こうした中、今回の調査においてカスハラ加害者を見聞きしたことがあるかどうかを調査したところ、16.1%が見聞きしたことがあるとの回答であった。今後は社員が、カスハラ加害者にならないための取り組みも企業として必須である。

Q. カスハラの被害ではなく、加害についての質問です。

あなたの同僚や上司などが、取引先や社外の事業者(飲食店や量販店など日常生活で利用する店舗等)に対して、カスハラを行っていることを見聞きしたことはありますか。*1年以内に限ります(n=1030)

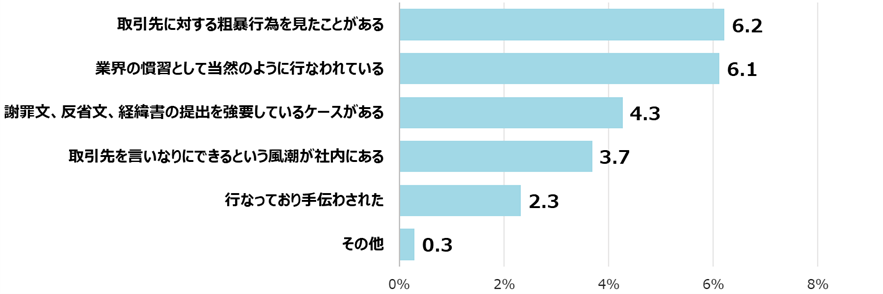

同僚や上司のカスハラ加害を見聞きしたことがある回答者は、見聞きした内容について「取引先に対する粗暴行為を見たことがある」(6.2%)、「業界の慣習として当然のように行われている」(6.1%)を選択した。

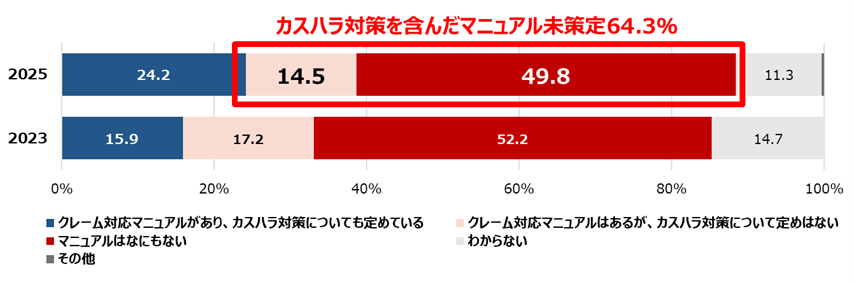

5.カスハラ対応まで含んだクレーム対応などのマニュアルは約6割で未策定、クレームやカスハラの研修は約半数で未実施

2026年改正施行予定の労働施策総合推進法では、企業によるカスハラ防止対策が義務化される。しかし、マニュアル策定について、マニュアルが何もないとの回答が49.8%、カスハラ対策について定めがないマニュアルを策定済みとの回答が14.5%であり、合計約6割(64.3%)がカスハラ対応まで含んだマニュアルを策定していない。

Q. あなたの会社でのクレーム対応等のマニュアルについて教えてください。(n=1030)

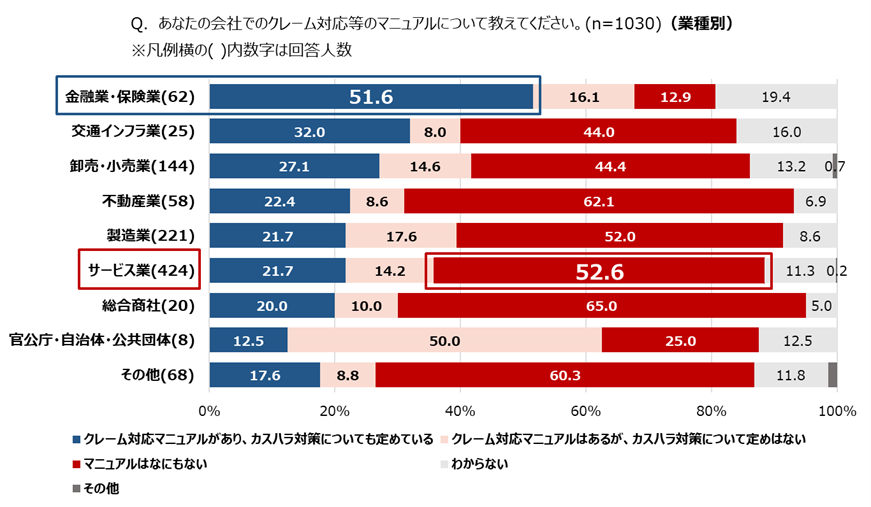

業種別の取り組み状況を比較すると、金融業においては51.6%が、カスハラ対策についても定めているマニュアルを策定済みであり、比較的取り組みが進んでいた。一方、サービス業は、カスハラの頻度が高いと考えられる環境である中、マニュアル未策定が52.6%であった。

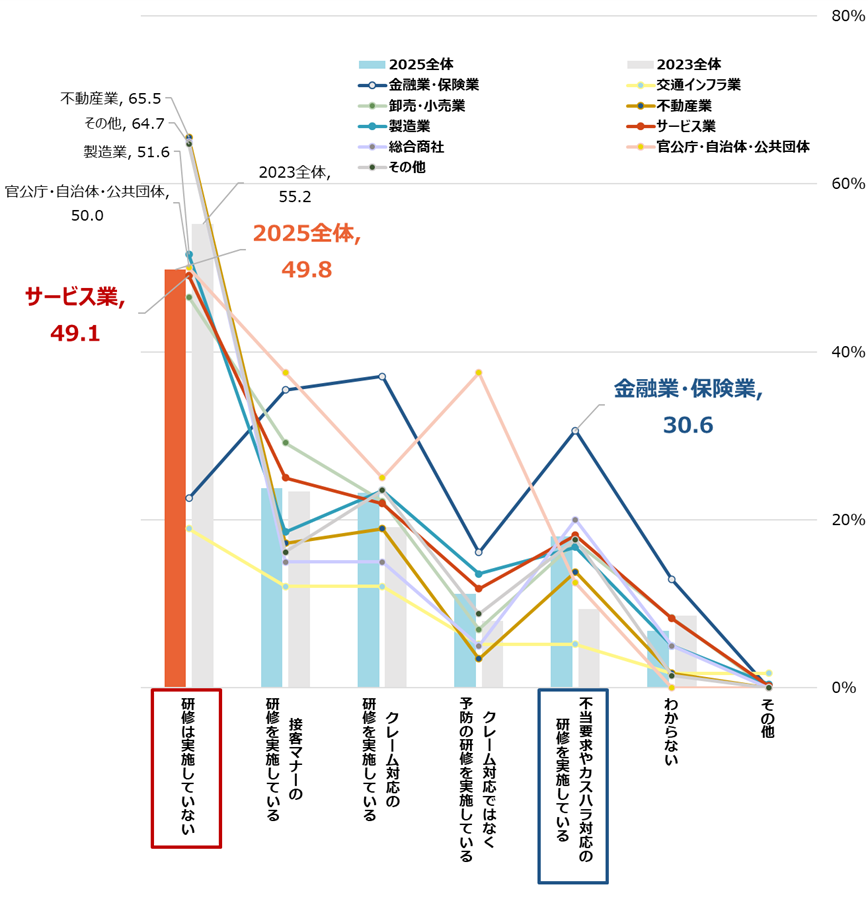

研修については、「実施していない」との回答が前回調査(55.2%)から5.4ポイント減少したものの、依然として約半数(49.8%)にのぼる。

業種別の取り組み状況を比較すると、金融業・保険業においては30.6.%が、不当要求やカスハラ対応の研修を実施しており、比較的取り組みが進んでいた。その一方、サービス業において、研修は実施していないとの回答が約半数(49.1%)にのぼった。

Q. あなたの会社でのクレームやカスハラの研修について教えてください。(いくつでも)(n=1030)

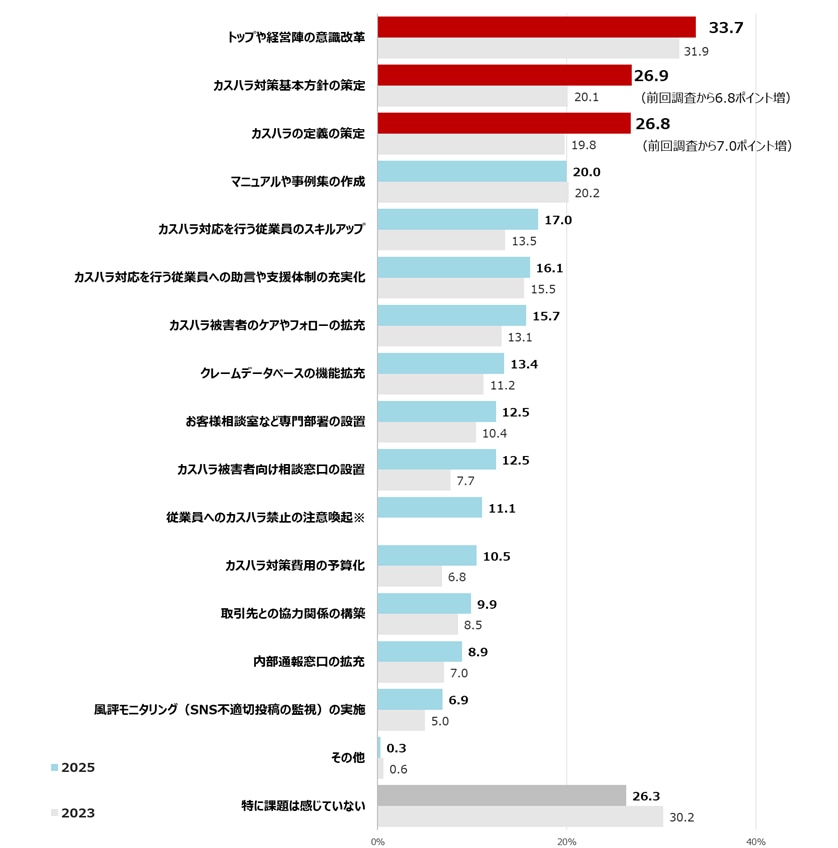

6.カスハラ対策の課題意識はほぼ全ての項目で増加。経営層の意識改革が約3割と最多だが、方針や定義策定を求める声も増加

回答者が感じる会社の課題については、前回調査同様「トップ経営陣の意識改革」(33.7%)が最多であった。次いで回答の多かった「カスハラ対策基本方針の策定」は26.9%、「カスハラの定義の策定」は26.9%と全体の3割弱であった。前回調査と比較すると、基本方針の策定が6.8ポイント増加、定義の策定が7.0ポイント増加しており、関心の高まりがうかがえる。

Q. あなたの会社に課題があるとするなら、どのような課題か教えてください。(いくつでも)(n=1030)

注)選択肢末尾「※」の選択肢は今回調査で新設

7.脅迫や暴力行為のほか、カスハラを容認する上司への不満の声や、取引先からのカスハラや、自社による取引先へのカスハラも

これまでに遭遇したカスハラに関する設問では、顧客からの脅迫的な言動や暴力行為のほか、取引先からカスハラを受けて上司に相談しても放置された、自社の代表が取引先にカスハラをしていた等の回答も確認された。

Q.あなたが遭遇した不当要求やカスハラの中で、もっともハードだった事例を教えてください。(n=1030)

■ 消費者からのカスハラ

電話での対応。こちらが何度も謝罪しているのに、「話にならん。これからオマエの会社行って、出てきた者を刺したる」と叫ばれたので、総務部経由で所轄警察に通報。警察官4名が事情聴取に来てくれ、2週間くらい重点警備してもらった。(男性、60歳、大阪府、サービス業(その他))

商品自体のクレームではなく、配送についてのクレームで、自社には責任がないと思われたが、謝罪として「商品券の提供」を提案され、理不尽とは思いつつ末端の顧客の事を考え、終わらせるために受け入れた。受け入れた事で社長から叱られた。※前例を作ってしまう。(女性、61歳、滋賀県、製造業(その他))

■ 取引先からのカスハラ

先方の誤解であるにも関わらず、正座で相手企業の玄関前に1ヶ月間毎日正座で1時間ほどそこの従業員が出勤するのを眺めさせられた。(男性、48歳、神奈川県、卸売・小売業(医薬品・化粧品・日用品))

複数の得意先がからむ接待を行った際に、酔った得意先から殴られた。(男性、49歳、秋田県、製造業(医薬品・化粧品・化学・日用品)

■ 自社から取引先へのカスハラ

- 自社の代表が行った取引先へのカスハラ。「おい、お前なめてんのか?金払ってんだから結果出せよ」と女性の営業さんに怒鳴り、さらに性的な言動もあった。(女性、49歳、静岡県、サービス業(その他))

■ 上司の対応が不十分、カスハラについての対応の誤りなど社内体制の不備

- 上司に相談したらさみしい人だから話を聞いてやってと何も指導が入らず、そのままエスカレートして暴力行為、暴言などに繋がった。(女性、46歳、静岡県、サービス業(医療・介護・薬事))

調査を踏まえてのカスハラに対する当社の見解

カスハラに関するニュースやカスハラ対策義務化に関する報道が多数行われる中、法律や条例に関する認知度が約7割にとどまっており、今後、社会全体での一層の周知活動が必要なことが示唆されています。特に、周知に当たっては、今回の改正労働施策総合推進法では、カスハラ加害防止に関する努力義務が事業主、役員、労働者、顧客それぞれに規定されていることから、顧客として(消費者として、取引先として)相手方にカスハラをしてはいけないことも併せて報道・周知していくことが、社会全体でのカスハラの抑制にも一定程度効果があるのではないかと推察されます。当社では既に、『カスハラ加害者にならないための取引先等に対するガイドライン』を公表・販売していますが、今後、更に積極的に加害防止に関する周知・啓発活動を行うことで、カスハラ被害防止に繋げてまいります。

カスハラ対策については、カスハラに関するマニュアル作成済みの事業者は前回調査から約8ポイント増加しているものの、依然として3分の2弱(64.3%)の事業者が未策定であり、カスハラ被害の防止の観点からは、まだまだ経営サイドの主体的な取り組みや従業員を守るための取組を進めることが、人材確保にもつながることへの理解が十分ではない可能性も示唆されます。特にカスハラへの対応は、最終的には取引停止や出入り禁止等の措置を取らざるを得ませんが、これに対しては相手方からの反発・反論も行われ、更にカスハラがエスカレートする場合があることから、組織全体でカスハラへの対応の正当性・合理性を担保し、場合によっては法的対応や危機管理コミュニケーションを実施して、企業がとった対応の正当性を説明していく必要があります。カスハラは、「消費者の権利行使と従業員の人権・尊厳の保護」の衝突の場面で問題となることから、対応の打ち切り等については、現場任せではなく、そこに至る対応要領、対応を打ち切るためのロジックと対応の進め方(プロセス)を組織として統一・標準化・可視化して、現場に周知(研修)した上で、マニュアルの内容を遵守すれば、会社として従業員の対応を後押しできるという姿勢を見せて行かなければ、従業員をカスハラ被害からは守れません。

もちろん、マニュアルや研修に盛り込む対応要領等も、実際のカスハラに対応できる実践的で具体的・合理的なものでなければ、従業員を守れません。

改めて、カスハラへの対応については特に、種々のノウハウ・資料等の見極めを通じて、実践的かつ具体的な対応要領等を盛り込んだマニュアルを作成し、現場にしっかりとその内容も研修・周知し、組織として、標準的・合理的な対応であったことを担保していくことの重要性を、特に経営幹部、管理職の方々は認識しておかなければなりません。

当社でも、引き続き、各事業主のカスハラ対策を全力で支援してまいります。

【参考情報】

『クレーム対応体制・カスハラ対策簡易診断サービス』を法改正などに合わせリニューアルし提供開始~コンプライアンス視点の診断を拡充~

当社は、2022年3月にサービス提供を開始した『クレーム対応体制・カスハラ対策簡易診断サービス』を法改正などに合わせ内容をリニューアル。8月21日から提供を開始します。

本サービスを開始した2022年以降、改正労働施策総合推進法の成立のほか、東京都をはじめとした地方公共団体でのカスハラ防止条例の施行など法令等が整備されたことにより、企業におけるカスハラ対策はさらに重要性を増しています。

こうした背景を踏まえ、今回のリニューアルではサービスの診断項目に法改正や条例化に伴って事業者に求められる責務の視点を追加。新しく「取引先からのカスハラ被害申告事案の対応体制」「相談窓口の整備と運用」など、従来から診断項目を15問追加しました。本サービスは、企業内でのカスハラ対策の整備と運用レベルを幅広く把握し、現状を数値化することで企業におけるカスハラ対策の改善・強化を支援します。

<リニューアル内容>

設問数 | 診断項目作成にあたっての参考資料(変更後の追加内容:赤字) | |

変更前 | 約40問 |

|

変更後 | 約50問 |

【サービス概要】

- サービス名:クレーム対応体制・カスハラ対策簡易診断

- リニューアル日:2025年8月21日

- 価格:

- SPクラブ会員企業…無料

- SPクラブ非会員企業…詳細を確認のうえ、別途お見積もり 参考価格:20万円~(税別)

株式会社エス・ピー・ネットワークについて

株式会社エス・ピー・ネットワークは、1996年に創業した企業危機管理の専門会社です。反社会的勢力排除を始め、法務・広報からITに関する企業危機管理コンサルティングのほか、危機管理の実践対応や身辺警備など、企業に多彩な危機管理ソリューションを提供しています。

「SPクラブ」とは

「SPクラブ」とは、当社が主催する継続的な危機管理体制の構築を主目的とした会員組織です。

【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社エス・ピー・ネットワーク 広報担当:大越、笹嶋、小田

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー

ホームページ:https://info.sp-network.co.jp/

TEL:03-6891-5556 FAX:03-6891-5570

Mail:spn-pr@sp-network.co.jp

資料のダウンロードはこちら

こちらのプレスリリースで紹介した調査結果を、ダウンロード可能な資料(PDF)にまとめました。

お求めの方は以下フォームに必要事項をご入力の上、自動返信メールからダウンロードをお願いいたします。

© 2026 Security Protection Network Co.,Ltd.